请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)这首诗描绘了什么样的景象,表达了什么样的情感。(10分)

(2)试为本诗拟定教学目标。(8分)

(3)依据拟定的教学目标,为本诗写一个教学设计。(22分)

1.(1)这首诗描绘了什么样的景象,表达了什么样的情感。(10分)

【参考答案】

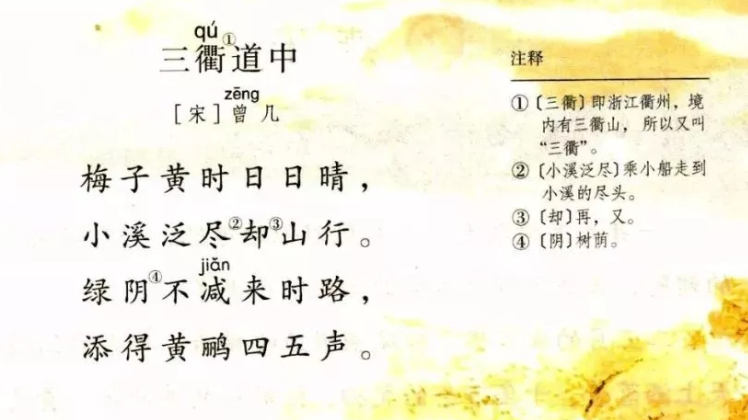

本诗描写了梅子成熟时节诗人游三衢山的见闻感受,展现了浙西山区明媚清丽的风光,通过描写出游路上的天气、归途中看到的景致,构成了一幅清新明丽的画面。(5分)

表达了诗人对画沿途所见之景的喜爱之情,以及高涨的游兴,体现了诗人此时明丽的心境。(5分)

【解析】

略

2.(2)试为本诗拟定教学目标。(8分)

【参考答案】

教学目标:

知识与能力目标:会认会写“梅、溪”等生字。能够正确、流利、有感情地朗读并背诵诗歌,理清诗人出游的路线,掌握“却”“阴”等课下注释的含义。(4分)

过程与方法目标:通过大声朗读、展开想象、联系课下注释等方式,品读关键词句,初步感受诗歌中以动衬静的写作手法,提高学生以读促悟能力。(2分)

情感态度与价值观目标:感受作者在梅子成熟时节游览三衢山时的怡然自得之情,以及对三衢山景致的喜爱之情。(2分)

【解析】

略

3.(3)依据拟定的教学目标,为本诗写一个教学设计。(22分)

【参考答案】

教学设计

一、课堂导入

课堂初始,教师出示三衢山的风景图,请一位学生谈谈看到此图的感想。随后,其他学生可以和大家分享一下自己曾经游山的经历,并介绍一下自己见到的、曾经去过的山林的风景。今天,就让我们走进古人世界,看看宋代诗人曾几是如何记自己一次游山经历的。由此导入新课。

设计意图:采用多媒体播放图片的方法,激发了学生的兴趣,营造轻松愉悦的学习氛围,展示三衢山的风景图有助于学生理解诗情诗境,调动了学生的学习兴趣,以此为切入点引出新课,达到“课未始,兴已浓”的效果。

二、初读诗歌,整体感知

(一)理解诗题

1.提问:“三衢”是什么意思?

要求:朗读诗歌,结合课下注释,查字典,小组讨论等方式理解意思。

明确:“三衢”是一个地方,浙江三衢山。

(二)解决生字词

1.自主探究:学生自读,读通诗歌,对不懂的诗句借助工具书或与同桌交流,教师巡视进行指导。

2.检查反馈:教师检查学生掌握情况,指导汉字结构书写,“梅”是左右结构,偏旁部首是“木字旁”,可以组词为“梅花”等。

设计意图:识字、写字是阅读和写作的基础,也是贯穿整个义务教育阶段的重要教学内容。组织学习生字词可以提高学生使用工具书的能力。

(三)教师范读划分节奏

梅子/黄时/日日晴,小溪/泛尽/却山行。

绿阴/不减/来时路,添得/黄鹂/四五声。

设计意图:教师泛读帮助学生更加真切地感受诗歌的节奏和押韵,在听读的过程中划分节奏,有助于帮助学生学习诗歌诵读,感受诗歌内容。

(四)了解作者

提问:本首诗的作者是谁?

要求:结合课前预习。

明确:曾几,宋代文学家。

设计意图:了解作者可以帮助学生积累课内外文学常识。

三、研读诗歌,深入分析

(一)欣赏第一句

赏析句子:梅子黄时日日晴。

1.提问:这首诗的第一句写了什么?

明确:梅子黄透了的时候,天天都很晴朗。

2.提问:诗人为什么要在这里强调“日日晴”呢?

明确:因为梅子成熟季节一般多雨,恰逢多日不见的连续晴天,很难得。

3.提问:“晴”字在句中起到了什么作用?

明确:“晴”为全诗赋予了明丽的色彩,奠定了明朗愉快的感情基调。

4.朗读体会:学生齐读第一句,注意以叙事的口吻开始朗读“梅子黄时”,重点读好“日日晴”中两个“日”字,第一个“日”字读得稍微长一点儿,稍微重一点儿,最后以上扬的语调读出“晴”字中的意外之喜。

(二)赏析第二句

赏析句子:小溪泛尽却山行。

1.提问:第二句又写诗人做什么了呢?

明确:写了诗人向我们介绍了他的出游路线。

2.提问:“泛尽”的“泛”是什么意思呢?

明确:“泛”指的是乘小船。

3.提问:诗人在出游的路线又是什么样子的呢?

明确:乘小船来到了小溪的尽头,再走山路继续前行。

4.提问:这里的“却”是何意?

明确:“却”是“再、又”的意思。

5.提问:那么,诗人为什么要说“却”山行呢?

明确:“却”山行是再走山路继续前行,道出了诗人高涨的游兴。

6.朗读体会:学生大声齐读第二句。第二句写了诗人溪尽改走山路,游兴高涨,注意要读出他的开心之态。

(三)赏析第三句

赏析句子:绿阴不减来时路。

1.提问:这句中“绿阴”是何意?

明确:是绿树成荫之意。

2.提问:诗人是如何描写“绿阴”的?

明确:山上绿树成荫,不亚于来时之路。

3.提问:那么这句诗向我们提示了诗人的出游进入到哪一个环节了呢?这一环节的景致有什么特点呢?

明确:“不减来时路”暗示我们诗人游玩结束;“绿阴不减”描绘出了诗人在归途中看到的景致并不比来时少。

4.提问:从本句我们可以猜测出诗人此时的心情又是什么样的呢?

明确:诗人此时已在归途中,但是并不觉得累,反而游兴未减,兴致更浓。

5.朗读体会:学生齐读第三句,语速可加快,把重音落在“路”字上,结尾语调上扬。

(四)欣赏第四句

赏析句子:添得黄鹂四五声。

1.提问:最后一句,诗人在归途中又遇到了哪种动物?

明确:黄鹂。

2.提问:那么诗人是如何描绘黄鹂的呢?

明确:树林中不时传来黄鹂悦耳的鸣叫。

3.提问:诗人是如何描述黄鹂的叫声的呢?

明确:树林里“添得”了“四五声”鸣叫。

4.提问:诗人为什么在归途中可以听到这寥寥的“四五声”的鸣叫呢?大家由此可以猜测出此时周围的环境是什么样子的呢 ?

明确:此时的树林应该是幽静的,正因为周围环境的幽静,诗人才可以清楚地听到这悦耳的鸣叫。

5.提问:通过之前的学习,大家能感受到诗人怎样的心境呢?

明确:表达了诗人对沿途所见之景的喜爱之情,以及高涨的游兴,体现了诗人此时明丽的心境。

6.朗读体会:学生齐读最后一句,可以以轻松且稍快的节奏朗读,读出静中有动的韵味。

四、品读诗歌,体会手法

1.提问:正因为树林里寂静的环境,使得诗人在归途中可以听见黄鹂鸟的几声悦耳的鸣叫。那么,大家可以思考一下,这两种描写,哪一种是“静”,哪一种是“动”?

明确:黄鹂鸟的叫声是“动”,而树林的寂静是“静”。

2.提问:通过诗人对黄鹂鸟的描写,大家可以感受到哪一种更深层次的感觉呢?

明确:通过几声黄鹂鸟的声音,更加能够感受到树林的静谧。

3.提问:那么,这种透过有声音的事物能感受到无声事物的写法就叫做“以动衬静”。那么这种写法又有什么好处呢?

明确:这是一种衬托的方式,以动态的景物来反衬静态的景象,从而烘托出一种更静谧的氛围。诗中就是用黄鹂鸟的声音烘托出树林的更加静谧的氛围。

五、巩固拓展,提升认知

正确、流利、有感情地诵读诗歌,展开想象,背诵诗歌。

设计意图:在朗读的基础上,展开想象可以培养学生的想象能力,背诵诗歌提高学生以读促悟的能力,增强有关节日尤其是关于景色描写的诗歌的积累。

六、课堂小结,总结升华

教师请学生各抒己见,谈谈学完诗歌后的感受。根据学生回答,教师补充:写了诗人在梅子成熟时节游览三衢山时的见闻感受。诗人不仅在游览的路上见到了梅子和小溪,也在归途中听到了黄鹂鸟的叫声,悠闲、自在。

设计意图:以学生为主体,将学习的主动权交给学生,学生总结老师补充,课堂结构更完整。

七、开放演练,布置作业

1.用自己的话再次完整地描绘本诗中所描写的春景;

2.搜集其他冬春交换时节的生物知识,下节课和同学们一起交流分享。

设计意图:针对学生语文能力及本首诗歌的特点,开放的作业可以体现学生中心的教育观,提高作业趣味性和开放性,提升学生完成作业的信心,达到更好地巩固课堂学习内容的效果。

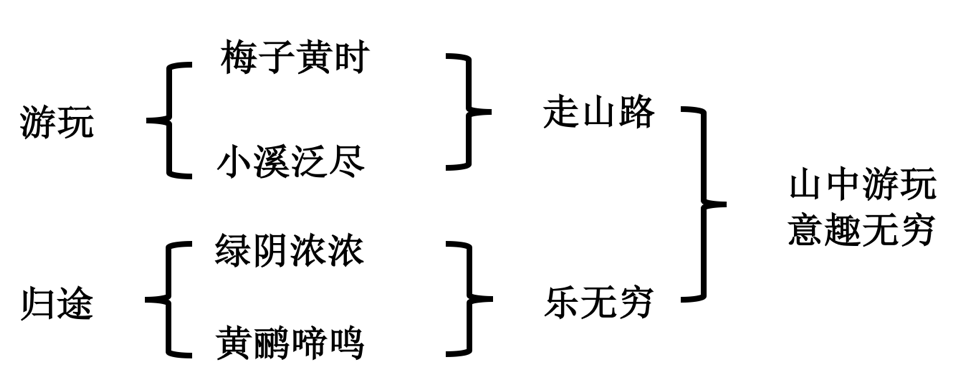

八、板书设计

三衢道中

【解析】

略

推荐资料:2022下半年教师资格证笔试图书教材 网课推荐